Standardfragen zum Schwarzweiß-Fotolabor

Eine Hilfestellung nicht nur für Anfänger

Hier direkte Links zu häufig wiederholten Themen in den einschlägigen Foren:

• Wie kriegt man den Film in diese Mist-Spirale?

• Ist ein Stoppbad notwendig?

• Wo bekomme ich Ersatz für die Quecksilberbatterien?

Die gesamte SWFAQ als pdf-Download habe ich wieder rausgenommen! Weil die Inhalte natürlich ständig aktualisiert und bei neuen Ideen erweitert werden, war das immer nur eine kurzlebige Momentaufnahme. Zum gelegentlichen Nachschlagen empfehle ich, diese Original-SWFAQ in Ihre Browser-Lesezeichen zu übernehmen.

Allgemeine Fragen zum Hobbylabor

• Wozu braucht man heute überhaupt noch ein eigenes Fotolabor?

• Wo gibt es Hilfe? - Mit Tipps für echte Anfänger!

• Wo kann man das Zeug heute noch kaufen?

• Was kostet die Fotografie auf Film heute?

Fragen zu Film und Negativ

• Welcher Entwickler ist der beste?

• Welcher Schwarzweißfilm ist der beste?

• Lohnt sich SW-Film als Meterware?

• Wie kriegt man den Film in diese Mist-Spirale?

• Muss man Film vor dem Entwickeln vorwässern?

• Sollte man Film nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums noch verwenden?

• Wie vermeide ich Trockenflecken auf dem Film?

• Ich habe den XX-Film auf ISO-yy belichtet. Wie lange muss ich entwickeln?

• Film A ist okay, aber warum hat Film B immer zu wenig Kontrast?

• Was versteht man unter dem gamma-Wert eines Films?

• Warum soll ich meinen SW-Film eintesten?

• Was ist eigentlich das „Zonensystem“?

• Was bewirkt eine Vorbelichtung des Films?

• Wie funktioniert „Pushen“?

• Entwicklungsfehler und deren Vermeidung

Fragen zu Fotopapier und Positiv

• Welches Fotopapier ist zu empfehlen?

• Welchen Entwickler nehme ich für mein Fotopapier?

• Wie lange muss Fotopapier entwickelt werden?

• Wie lange kann man SW-Papier lagern?

• Ich brauche noch einen Vergrößerer - aber welchen?

• Welches Vergrößerungsobjektiv brauche ich?

• Brauche ich zum Vergrößerungsgerät einen Scharfsteller?

• Welche Schärfentiefe habe ich beim Vergrößern?

• Welche Dunkelkammerlampe brauche ich?

• Wie dunkel muss meine Dunkelkammer sein?

• Wie reinige ich den Belag in der Entwicklerschale?

• Was ist bei Ausstellungsbildern zu beachten?

• Wie funktioniert Variokontrastpapier?

• Was ist das Splitgrade-Verfahren?

• Brauche ich einen Laborbelichtungsmesser?

• Wie kann ich mein Fotopapier eintesten?

Fragen, die Film und Papier betreffen

• Wie genau muss ich die Entwicklertemperatur einhalten?

• Welches Fixierbad brauche ich für Film oder Papier?

• Wie lange muss ich / darf ich fixieren?

• Ist ein Stoppbad notwendig?

• Wie lange muss ich wässern?

• Wie gesundheitsschädlich ist Fotochemie?

• Wohin mit den verbrauchten Chemikalien?

• Was ist bei Ansatz und Lagerung von Pulver-Entwicklern zu beachten?

• Wie lange halten Entwicklerkonzentrate?

Sonstige Fragen zur Fotografie im weiteren Sinne

• Welches Stativ ist das beste?

• Wo bekomme ich Ersatz für die Quecksilberbatterien?

• Wie finde ich ein Negativ in meinen Ordnern?

• und als Abschluss: Gerüchte, die ich nicht bestätigen kann!

Hier die Standardantworten …

… auf alle diese Fragen, teilweise als objektive Feststellung nach intensiven Recherchen („Das ist einfach so!“), teilweise meine Meinung, die auf eigenen Erfahrungen beruht. Was ich hier empfehle, hat sich einfach nach jahrelanger Hobbypraxis für mich persönlich bewährt. Es ist nicht auszuschließen, dass anderswo etwas anderes empfohlen wird. Da ich bisher noch keine Proteste erhalten habe, scheine ich zumindest nicht ganz falsch zu liegen. Vor allem die Fragen bezüglich →Entwickler, →Stoppbad oder Vermeidung von →Trockenflecken werden immer kontrovers diskutiert. Jeder hat wohl seine eigene bewährte Methode, die manchmal mit religiösem Eifer verteidigt wird.

Da man vor der Laborarbeit erst mal einen richtig belichteten Film braucht, habe ich dazu auch etwas geschrieben, siehe →Belichtungsmessung. Nicht etwa, weil darüber noch nicht genügend geschrieben wurde, sondern weil viel Unfug kursiert, den ich hier ein bisschen zurechtrücken möchte ;-)

Wichtig: Absolut entscheidend für ein gutes Foto ist, ein Motiv zu erkennen, eine geplante oder intuitiv richtige Bildgestaltung oder auch der richtige Moment. Die Technik wird meist überbewertet und ist bei Weitem nicht so kompliziert, wie der Umfang dieser Seite vermuten lässt.

In einem Fotoforum hat jemand mal sehr zutreffend geschrieben: „Ich bin erstaunt, dass ich in der Lage war, ohne Probleme Filme zu entwickeln, bevor es Internet und Fotoforen gab. Wenn ich damals gewusst hätte, welche Fehler man dabei machen kann, hätte ich vielleicht nie mit der Fotografie angefangen.“ Fotografie mit SW-Film und Fotolabor ist erstaunlich tolerant gegen Fehler. Mit sorgfältiger Arbeitsweise und ein bisschen Experimentierlust kann man schnell zurechtkommen. Als Anfänger ist man eventuell schon zufrieden, dass auf dem Film überhaupt was drauf ist. Für einen “fine-art print”, auf den man stolz sein kann, muss man aber die Technik im Griff haben, sonst bleibt ein solches Foto ein Zufallsergebnis, und es stellt sich bald Frust ein. Die notwendige Ausrüstung ist schnell besorgt und ist nicht teuer. Viele technische Hilfsmittel, die ich in meinen Ausführungen anspreche, sind nicht existenziell wichtig - eher “nice to have”. Man braucht aber Zeit, um eigene Erfahrungen zu sammeln und die vorhandene, eigene Ausrüstung optimal zu nutzen.

Diese Internet-Seiten sind unter anderem deshalb so umfangreich geworden, weil ich selbst hier auf das Ergebnis meiner eigenen Recherchen und Erfahrungen von überallher und schnell zugreifen kann. So hat es zumindest vor vielen Jahren angefangen. Dass Andere auch für nützlich halten, was ich geschrieben habe, ist ein Nebeneffekt, der hoffentlich hilft, die Fotografie auf SW-Film wieder ein bisschen weiter zu verbreiten.

Wozu braucht man heute überhaupt noch ein eigenes Fotolabor?

Diese Frage kann ich nur sehr subjektiv beantworten: Weil mir die handwerkliche Arbeit in der Dunkelkammer Spaß macht!

Ich brauche mein Hobby nicht damit zu rechtfertigen, dass die analoge SW-Fotografie gegenüber der digitalen billiger ist oder bessere Ergebnisse bringt. Vielleicht trifft das zu wie z.B. bei gut gemachter Dia-Projektion, wahrscheinlich verhält es sich aber genau anders herum - mir ist das egal. Meine ehrliche Antwort auf diese erste Frage lautet daher: Wer mit seiner Digitalkamera und seinen digitalen Arbeitsabläufen zufrieden ist und damit gute Bilder zustande bringt, der braucht heute tatsächlich kein Fotolabor mehr.

Wer dagegen meint, er bräuchte unbedingt die neueste digitale Technik, um damit in Echtzeit seine Selfies in soziale Netzwerke hochzuladen, dem würde ich dringend die Beschäftigung mit analoger Fotografie empfehlen. Dieser Schritt wäre ein würdiger Abschluss einer pubertären Phase, die einem später ohnehin nur peinlich sein wird.

Dann gibt es noch die sogenannten Hybrid-Fotografen, die auf Film fotografieren, möglicherweise gerade noch den Film selbst entwickeln, aber den Rest per Filmscanner und Bildbearbeitung am PC erledigen. Denen entgeht natürlich der interessanteste Teil dessen, was analoge Fotografie ausmacht - schade! Vielleicht kann ich mit meinen Ausführungen dem einen oder anderen aus dieser Gruppe Appetit auf mehr machen.

Wo gibt es Hilfe?

Früher war das alles ganz einfach: Es gab in den meisten Schulen eine Fotogruppe, Kurse in den Volkshochschulen und Foto-Clubs. Heute ist dort fast alles digital verseucht, und um die wenigen analogen Hobby-Fotografen kümmert sich kein Schwein. Man muss sich also selbst zu helfen wissen.

Als ich nach einer mehrjährigen Fotolaborpause wieder zu meinem alten Hobby zurückgekehrt bin, habe ich mir fest vorgenommen, nie wieder mit viel Frust herumzupfuschen (irgendein Bild ist ja auch immer dabei herausgekommen), sondern ab sofort meine Prozesse genau zu kalibrieren und zumindest halbwegs reproduzierbar zu arbeiten. Als Erstes machte ich mich auf die Suche nach einem aktuellen Fotolabor-Fachbuch. Anfang 2004 bin ich leider nicht fündig geworden. Die Bücher von Otto Croy oder Günter Spitzing waren mir zu alt, dafür bin ich bei meinen Internet-Recherchen auf das Phototec Hobbylabor-Forum gestoßen. Zusammen mit den damals noch laufend erschienenen Kolumnen von Thomas Wollstein im Schwarzweiß-Magazin hatte ich dort Zugriff auf einen unermesslich reichen Erfahrungsschatz anderer SW-Fotografen. Die damaligen Diskussionen sind auch die Basis für meine heutigen Tipps.

Die derzeit lebhaftesten deutschsprachigen Diskussionen über analoge Fotografie findet man wohl im aphog-Forum. Leider gibt es dort einige Platzhirsche, deren Hobby vor allem das Schreiben von Forenbeiträgen ist. Wovon ich einem blutigen Anfänger daher abrate, ist, eine Anfängerfrage in einem Internetforum zu stellen. Natürlich lebt ein Forum von solchen Fragen und man wird reichlich Antworten erhalten. Weil natürlich jeder seine individuelle Methode empfiehlt oder im schlimmsten Fall nur ahnungslose Vermutungen äußert, werden sich diese Antworten in vielen Punkten widersprechen und einen total verwirrten Fragesteller hinterlassen. Also empfehle ich, zunächst das hier Geschriebene zu befolgen. Nach den ersten 5 Filmen fällt es dann auch leichter, in einem Forum eine konkrete und sinnvolle Frage zu stellen und nicht schon wieder: „Welcher →Film oder →Entwickler ist der beste?“ Für Anfänger empfehle ich zunächst folgende Links:

• Analoge-Fotografie.net, leider mit viel Werbung, aber eine Anfänger-taugliche und schön bebilderte Einführung, die hoffentlich dazu animiert, mit der Fotografie auf Film anzufangen.

Wie entwickelt man einen Film?

• Phototec-Infomagazin,

die ersten Schritte für echte Anfänger - oder

• Anleitung zur Filmentwicklung

(PDF-Datei) von Stefan Heymann.

Mehr als in diesen zwei inhaltlich ähnlichen Beschreibungen steht,

muss man nicht wissen, um erfolgreich die ersten Filme zu entwickeln. SW-Filmentwicklung ist zunächst einfach,

und auf den ersten selbst entwickelten Filmen muss auch noch nicht der Super-Fineprint drauf sein.

Hier gibt es noch mehr technisches Wissen für leicht Fortgeschrittene:

• www.Schwarzweiss-Magazin.de

Diese unerschöpfliche Wissensquelle mit den Rubriken „Kurse“ (z.B. zum Zonensystem) und

„Wollsteins Kolumne“ wurde im Februar 2012 leider vom Netz genommen.

Mittlerweile haben diese Seiten bei Fotoespresso

eine neue Heimat gefunden.

Wenn man die Technik beherrscht, findet man hier Gestaltungstipps:

• Schöner fotografieren,

Texte zur Fotografie von Andreas Hurni und Michael Albat

• Tutorials von Hauke Fischer

• oder der Klassiker: Andreas Feininger „Die hohe Schule der Fotografie“,

gibt es sogar als Taschenbuch-Neuauflage

und den Link zur nächsten Buchhandlung erspare ich uns hier.

Wer sich versehentlich auf meine Seite verirrt hat, und doch lieber weiterhin digital fotografieren will, der sollte diese Seite kennen: Cambridge in Colour. Das ist zwar auf Englisch(USA), aber einen vergleichbar guten deutschsprachigen Fotokurs kenne ich (noch) nicht. Dort werden allgemeine Fragen zur Technik ebenfalls gut erklärt, weil selbstverständlich auch Digitalkameras Objektiv, Blende und Verschluss brauchen.

Das sollte als Lesestoff genügen, für alles andere gilt: Übung macht den Meister! Fotografie ist ein Lehrberuf und ein Kunsthandwerk. Bevor man auch nur annähernd Kunst erzeugen kann, muss man das Handwerk einigermaßen beherrschen. Ich wage es nicht, hier über Kunst zu schreiben, aber ich hoffe, handwerkliche Ratschläge geben zu können.

Noch zwei abschließende Bemerkungen in diesem Zusammenhang:

• Was man bei Wikipedia zu Fotolabor-Prozessen lesen kann,

ist entweder veraltet oder eine unbrauchbare Banalität.

• Die Fähigkeit, längere Texte lesen zu können, beherrschen leider nicht mehr alle.

Dem Trend zum funktionalen Analphabetismus folgend, müsste ich mich Twitter-mäßig kurz fassen,

in einfachem Deutsch schreiben und für alle meine Artikel hier ein Video-Filmchen auf YouTube oder TikTok hochladen.

Weil ich aber weder Follower noch Likes sammle und auch nichts damit verdienen will,

werde ich das nicht machen. Diese Kriterien taugen äußerst selten als Qualitätsmerkmal.

Daher empfehle ich ernsthaft, sich lieber an meine FAQ zu halten ;-)

Wo kann man das Zeug heute noch kaufen?

In einem ehemals renommierten Fotogeschäft: „Ich hätte gern einen Kleinbildfilm Kodak TriX!“ - „Äh, wie bitte, ham wir nicht, könn’ wir Ihnen aber sicher bestellen, äh, warten Sie, ich muss mal nachfragen!“ Dort nach Material fürs Fotolabor zu fragen, wäre völlig sinnlos.

In den wenigen verbliebenen Fotogeschäften meiner gar nicht so kleinen Heimatstadt Augsburg geht da also so gut wie gar nichts. Nur in den überall anzutreffenden Drogeriemärkten gibt es noch ein kleines Angebot an Standardfilmen. Da möchte ich auch nicht den Händlern die Schuld geben. Für ein normales Ladengeschäft wäre ein analoges Angebot ein reines Hobby, bei dem nichts zu verdienen ist. Großstädte haben einen Vorteil, dort gibt es evtl. einen oder zwei Händler, die in einer versteckten Ecke für Notfälle noch ein stark geschrumpftes und gut abgelagertes Standardsortiment bereit halten. Das volle Angebot hat man dagegen im deutschen Versandhandel, wo es sogar noch richtig und reichlich Konkurrenz gibt, z.B. digitfoto, fotobrenner, fotoimpex, fotomayr, macodirect, moersch-photochemie, monochrom, nordfoto, photo-lang, … Diese alphabetische Aufzählung ist sicher unvollständig, sowie ohne diejenigen Versender, die nur an gewerbliche Abnehmer verkaufen. In Österreich fallen mir spontan blende7 oder fotofachversand ein, in der Schweiz ars-imago. Auf anklickbare Internetadressen verzichte ich hier, einfach an die genannten Namen die Länderdomain .de (.at oder .ch) anhängen. Im Gegensatz zu früher muss man jetzt eben seine Einkäufe ein bisschen vorausplanen, aber es ist alles problemlos zu kriegen.

Was kostet die Fotografie auf Film heute?

Kameras und Objektive: Von Laien höre ich immer wieder, dass so exotisches „Zeug“ doch sicher richtig teuer und kaum noch zu kriegen sei. Denkste! Es muss ja nicht gleich eine Leica sein, meines Wissens die letzte KB-Kamera, die noch zum völlig irrationalen, aber üblichen Leica-Preis neu angeboten wird (auch erhältlich als Titan-Version für 20000 $). Ähnlich exotisch ist es auch bei Mittelformat mit immerhin noch 2 Modellen: Alpa 12+ und Rolleiflex Hy6. Für keinen der anderen Kamerahersteller stellt derzeit ein neues Film-Kameramodell ein tragfähiges Geschäftsmodell dar. Randerscheinungen sind z.B. Lomo-Plastikkameras und Fuji mit seinen Instax-Kameras. Die letzteren verdienen ihr Geld aber nicht mit den einfachen Kameras, sondern mit den Sofortbild-Packs. Ach ja, fast hätte ich’s vergessen: unter diversen Markennamen gibt es, falls überhaupt lieferbar, noch ukrainische 6×6-Kameras und Objektive von Kiev/Arax/Arsat/Hartblei. Aber will man so etwas haben? (Siehe die Anmerkungen zu meinen →Mittelformat-Kameras)

Ob aus bloßen Ankündigungen von Ricoh/Pentax oder MiNT/Rollei irgendwann tatsächlich neue und vor allem erschwingliche „Film“-Kameras entstehen werden, bleibt noch abzuwarten. Ich empfehle, in der alternden Verwandtschaft herumzufragen, ob jemand noch ein Spiegelreflex-Schätzchen auf dem Dachboden hat und ob man es sich mal ausleihen dürfte. Normalerweise bekommt man das dann geschenkt. Hochwertige, gebrauchte und noch lange Zeit funktionierende Kameras sind immer noch reichlich vorhanden. Man muss lediglich Geduld mitbringen, den Markt (d.h. ebay-Auktionen, wegen hohen Betrugsrisikos NICHT die Kleinanzeigen!) erst mal eine Weile beobachten, vergleichen und bei dubiosen Privatverkäufen vorsichtig sein. Mein Eindruck ist, dass sich dort nicht ausschließlich, aber zunehmend Schrott konzentriert, der immer wieder weiterverkauft wird. Zielführend ist eventuell auch, die Wunschausrüstung mehrfach billigst bei privaten Anbietern zu kaufen und zu hoffen, dass mit Glück ein perfektes Exemplar dabei ist. Bei der Olympus XA hat sich diese Methode für mich leider als Flop erwiesen. Ich empfehle daher, sich eher an den jüngeren Analogmodellen der jeweiligen Hersteller zu orientieren.

Da die letzten Analog-Modelle und die digitalen SLRs den gleichen Objektivanschluss haben, sind die richtig guten Autofokus-Objektive auch gebraucht noch recht teuer. Günstiger waren bis etwa 2020 die alten Anschlüsse für manuelle Fokussierung, z.B. Canon FD, Minolta MC/MD, Olympus OM. Wenn man bereits gute M42-Objektive hat (wie z.B. die Pentax SMC-Takumare), lohnt sich neben der überteuerten Pentax Spotmatik auch ein Blick auf die Praktica L-Reihe. Nikon und Pentax-K waren bei der Umstellung auf Autofokus aufwärtskompatibel, und deren alte Linsen waren auch ohne Autofocus immer begehrt. Seit Anfang der 20er scheint sich das Preisniveau umzukehren: Autofokus-SLRs werden als Massenware billiger, noch funktionsfähige alte SLRs mit manueller Fokussierung werden seltener und teurer. Im Zweifelsfall und als Analog-Anfänger kann man natürlich auch in der nächsten größeren Stadt in der Altmetall-Abteilung eines richtigen Fotogeschäfts danach fragen, falls es dort noch so etwas gibt.

Defekte Kameras oder Objektive bedeuten mangels Ersatzteilen und erfahrenen Kameraschraubern oft einen wirtschaftlichen Totalschaden. Unter Analog-Fotografen ist daher der Trend zur Zweit- oder Drittkamera einschließlich üppiger Objektivauswahl weit verbreitet. Daraus kann dann, wenn man sich nicht beherrscht, schnell eine Sammelleidenschaft werden - ich habe Sie hiermit gewarnt! Für den Einstieg braucht man gar nicht viel, auf keinen Fall eine Sammlervitrine, sondern besser nur 1 Kamera und 1 Objektiv, deren Handhabung man aber intuitiv beherrschen sollte, siehe →Regeln Nr. 5 und 6. Welcher Markenname draufsteht, ist egal. Tipps, wonach Sie suchen könnten, finden Sie möglicherweise bei der Auflistung meiner eigenen →Ausrüstung. Wenn dabei Preise genannt werden, sind das immer die Preise, die ich gezahlt habe. Das spiegelt sicher nicht mehr den aktuellen Stand wieder. Generell gilt: Gute Objektive und gut erhaltene, uneingeschränkt funktionierende Gehäuse steigen kontinuierlich im Wert.

Filme und Laborbedarf: Deutlich einfacher als bei Kameras ist die Kostenprognose bei den Verbrauchsmaterialien. Für diesen Vergleich habe ich aus einem alten Katalog meines Lieblings-Fotolaborversands einige Artikel ausgewählt, die es auch 2022 noch gab. Weil sich die Mehrwertsteuer geändert hat, darf man natürlich nur Nettopreise vergleichen. Alte DM-Preise von 1995, dem Höhepunkt der Filmtechnologie, sind hier bereits in EUR aufgeführt und werden mit der amtlichen Inflationsrate auf Ende 2022 hochgerechnet.

- 36er Kleinbildfilm Ilford FP4+ oder HP5+ im 10er-Pack:

1995: 2,98€ (→ 4,91€ inkl. Inflation); im Jahr 2022: 7,12€ (+45%)

(Achtung: Es gibt auch Händler, die frech das Doppelte dafür verlangen!) - Ilford Multigrade RC, 100 Blatt 18×24:

1995: 37,88€ (→ 62,38€ inkl. Inflation); im Jahr 2022: 63,78€ (+2%) - Filmentwickler Kodak HC110, 1 Ltr.:

1995: 19,96€ (→ 32,87€ inkl. Inflation); im Jahr 2022: 33,50€ (+2%) - SW-Schnellfixierer (Hausmarke), 1 Ltr.:

1995: 5,29€ (→ 8,71€ inkl. Inflation); im Jahr 2022: 11,72€ (+35%) - Farbnegativfilm Kodak Gold 200:

1995: 3,50€; Anfang 2021 im Drogeriemarkt: 2,23€ (inflationsbereinigt -55%). Bei diesem Kampfpreis waren die Filme natürlich ruckzuck ausverkauft und nicht mehr lieferbar. Dann war dieser Film zwischendurch so teuer, dass ihn niemand haben wollte. Ende 2021 lag der Preis bei 3,63€ (immer noch -27%), dann schon wieder nicht lieferbar - ein kontinuierliches auf und ab. Ende 2022 sind schließlich alle Farbfilme teure Mangelware.

Die Preisentwicklung ist nicht einheitlich und war für einen Nischenmarkt bis 2020 äußerst entspannt. Seitdem sind die Preise auch inflationsbereinigt leider weiter gestiegen, weil die zunehmende Nachfrage das erlaubt. Vor allem Fuji und Kodak versuchen seit längerem, mit extremen Preissteigerungen diesen Boom für sich zu nutzen. Ob sie Erfolg damit haben, werden die Regeln von Angebot und Nachfrage zeigen. Bisher konnte man für etliche Produkte immer noch auf günstigere Konkurrenzangebote ausweichen. Weitere solche Preisvergleiche habe ich vermieden, ich will mir nicht die Lust am Hobby verderben. Zumindest für Ende 2022 war widerlegt, dass dieses Hobby teuer ist, solange man nicht unsinnig viel Geld für eine Kamera- und Objektivsammlung ausgegeben hat. Exklusiv ist analoge Fotografie aber schon :-)

Haben Sie im Vergleich dazu schon mal zusammenaddiert, wie viele EUR Sie als Hobby-Fotograf in den letzten 25 Jahren für Digi-Knipsen, Speicherkarten, Software samt Anleitungsbüchern, schnelle PCs, externe Festplatten, kalibrierbare Monitore, Scanner und Farbdrucker, Spezialtinten und -papier, Cloud-Speicher usw. ausgegeben haben? Bitte rechnen Sie auch alles mit ein, was bisher mit dem Elektronik-Schrott auf irgendeiner Deponie in Afrika gelandet ist!

Fragen zu Film und Negativ

Welcher Entwickler ist der beste?

Diese Frage ist sicher nicht die wichtigste. Sie steht in meiner Liste deshalb weit oben, weil sie mit schöner Regelmäßigkeit in allen Fotolaborforen gestellt wird. In den zahlreichen Antworten werden dann ebenso regelmäßig alle(!) marktgängigen Entwickler aufgezählt und mit religiösem Eifer in höchsten Tönen gepriesen. Man kann das wohl so interpretieren, dass es eine für alle Fotografen gleichermaßen optimale Kombination nicht gibt. Den Herstellerangaben kann man sowieso nicht trauen, denn dort sind fast alle Entwickler für alles optimal geeignet.

Vor der Auswahl kommt erst die Entscheidung, was man aus dem Film herausholen will:

a) möglichst hohe Ausnutzung der Filmempfindlichkeit,

b) möglichst feines Korn oder

c) möglichst hohe Schärfe.

Es gibt Spezialentwickler für jedes dieser Ziele. Einige Entwickler schaffen es sogar, Feinkorn und Schärfe gleichzeitig zu optimieren. Aber auch wenn die Hersteller noch so tolle Versprechungen machen: Alle drei Optimierungsziele sind niemals gemeinsam erreichbar. Typische Vertreter der genannten 3 Gruppen sind z.B.:

a) hohe Empfindlichkeit: Adox Atomal 49, Ilford Microphen

Wenn man niedrigen Negativkontrast für alte →Kondensor-Vergrößerer anstrebt,

ist die Nennempfindlichkeit auch mit solchen Entwicklern nicht erreichbar.

b) feines Korn: Spur HRX, Ilford Perceptol, Moersch efd (für Feinkorn-Fans: sehr viel wirksamer als solche Spezialentwickler wäre ein niedrigempfindlicher Film!)

c) hohe Schärfe: Spur SD2525, CG-512 (=Rollei RLS), Jobo alpha, Moersch efd

Viele andere Entwickler haben gar keine hervorstechenden Eigenschaften und führen zu einem Kompromiss zwischen den drei genannten Zielen, so wie es bei einem Universalentwickler eben sein soll (wie z.B. ID11, D-76 oder der modernere Xtol bzw. Adox XT-3). Bei manchen Hobbylaboranten kommen als primäre Ziele dann noch Haltbarkeit, einfache Handhabung, Kosten pro Film oder →gesundheitliche Bedenken dazu. Ein reichhaltiges Angebot an Filmentwicklern sorgt für eine Erfüllung aller Wünsche, solange man nicht a)+b)+c) gleichzeitig haben will. Bitte kommen Sie jetzt bloß nicht auf die Idee, alles auszuprobieren, was angeboten wird!

Durch die Verdünnung des Entwicklers können die Ergebnisse zusätzlich beeinflusst werden.

Diese Regel gilt vor allem für Pulverentwickler mit einem hohen Gehalt an Natriumsulfit, sogenannte Pseudo-Feinkornentwickler.

Natriumsulfit verhindert als Konservierungsmittel primär die allzu schnelle Oxidation des Entwicklers,

löst aber auch Entwicklungskeime an den Silberhalogenid-Körnern an und verhindert Kornwachstum.

Die danach in Lösung befindlichen Silber-Ionen werden dann zum Teil wieder an vorhandene Silberkeime angelagert.

In alter Literatur wurde das fälschlicherweise als „physikalische“ Entwicklung bezeichnet,

natürlich ist auch das eine chemische Redox-Reaktion. Das Ganze bewirkt Feinkörnigkeit,

allerdings auf Kosten der Kantenschärfe. Manche behaupten, solche Bilder seien matschig.

Da die Anlösung die Schwärzung etwas reduziert, geht das auch noch zulasten der Filmempfindlichkeit.

Dieser Effekt ist - sofern man ihn überhaupt feststellt - am deutlichsten ausgeprägt,

wenn man solche Entwickler als Stammlösung verwendet, wovon ich abrate, weil Feinkorn zumindest bei mir nicht das primäre Ziel ist.

Ein gerade erkennbares Korn kann den visuellen Schärfeeindruck sogar steigern.

Meine Empfehlung wäre, solche Entwickler in Verdünnung 1+1 als Einmal-Entwickler zu verwenden.

Die Verdünnung schwächt die Wirkung von Natriumsulfit, das Filmkorn wird geringfügig(!) gröber

und die Schärfe und die Filmempfindlichkeit nehmen geringfügig(!) zu.

Bei Verdünnungen ist stets auch die Herstellerempfehlung für eine Mindestmenge an Stammlösung je Film zu beachten.

Bei Xtol sind das z.B. 100 ml. Bei D-76 gelten die Zeiten des Datenblatts für 240 ml (8 ounces) Stammlösung je Film;

mit 120 ml Stammlösung muss die Entwicklungszeit für 1 Film bereits um 10% verlängert werden.

Mit Verdünnungen bis 1+3 kann die Wirkung des Natriumsulfits weiter reduziert und die Schärfe möglicherweise

noch weiter gesteigert werden. Zur Gruppe dieser Entwickler zählen z.B. D-76, ID11, Xtol, XT-3 und A49.

Rodinal dagegen funktioniert völlig anders und ergibt bei höherer Verdünnung weniger grobes Korn.

Dazu gleich mein persönlicher Kommentar zu Rodinal/Paranol/R09/Adonal, auch wenn viele treue Anhänger jetzt die Augen verdrehen: Dieser Entwickler verträgt sich leider nicht mit allen Filmen (z.B. überhaupt nicht mit FP4) und kann einen durchhängenden Dichteverlauf mit stark ausgefressenen Lichtern erzeugen. Er ist also genau das Gegenteil eines →Ausgleichsentwicklers. Daher ist dieser Entwickler nicht gerade eine Empfehlung für Anfänger. Nach tatsächlichen eigenen Erfahrungen wird damit das Korn auf jeden Fall ziemlich grob und die Empfindlichkeit wird schlecht ausgenutzt, lediglich bei der Schärfe erreicht man Mittelmaß. Das reicht schon aus, dass Rodinal von seinen Anhängern als „Schärfe-Entwickler mit schön akzentuiertem Korn“ gerühmt wird. Es gibt Spezialisten, die durch Entwicklung bei max. 16°C auch mit Rodinal das Korn zurückhalten, aber auf solche Temperaturfummeleien habe ich(!) wenig Lust. Ich entwickle Filme auch im Sommer, da ist die Einhaltung von 20° schon sportlich! Original Agfa Rodinal gibt es übrigens seit 2005 nicht mehr. Die zahlreichen Nachbauten unterscheiden sich vor allem in der Haltbarkeit. Um diese Haltbarkeit spinnen sich zahlreiche Legenden, die man nicht alle glauben darf!

Neue Beliebtheit erfahren gerade auch wieder Monobad-Entwickler wie CineStill Df96. Für Neu-Einsteiger wird eine einfachste Handhabung versprochen, doch glauben Sie bitte nicht alles, was Werbung verspricht. Bei diesem Prozess wird eine abgestimmte Mischung aus schnell arbeitender Entwicklersubstanz und Fixierer gleichzeitig in die Dose gekippt. Der Entwicklungsprozess muss abgeschlossen sein, bevor der langsamer arbeitende Fixierer alle Silberhalogenidkörner aufgelöst hat. Dieser Prozess ist heutzutage völlig überflüssig und alles andere als fehlertolerant. Eine Änderung der Entwicklungszeit zum Erreichen eines bestimmten Kontrasts (→gamma-Wert) funktioniert damit natürlich auch nicht. Stattdessen müsste man gezielt die Temperatur ändern. Ich werde mich hüten, sowas überhaupt anzurühren! Solche Monobad-Entwickler sind keineswegs etwas Neues. Ursprünglich waren sie bei Fotojournalisten beliebt, die mit ihren Kameras ins Redaktionsgebäude liefen und wenige Minuten danach bereits brandaktuelle Bilder beim Chefredakteur vorzeigen mussten. Für 20 Minuten lange Entwicklungs-Prozeduren hatten die keine Zeit, und die Qualität war bei dem groben Zeitungsraster weitgehend egal. Ansonsten war die Kombination TriX oder HP5 in HC-110 wegen der kurzen Entwicklungszeiten jahrzehntelang der Liebling der Fotoreporter.

Dann gibt es noch eine weitere Gruppe: sogenannte Ausgleichsentwickler, die bei hohen Kontrasten ausgleichend wirken und die Spitzlichter etwas abschwächen, z.B. Moersch MZB, Adox FX-39 II (1+19) oder Amaloco AM74 (Vertrieb über Nordfoto). Was zunächst als Vorteil erscheint, hat jedoch einen geringeren Belichtungsspielraum zur Folge. Schon bei mäßigen Überbelichtungen liegen die wichtigen Mitteltöne im kontrastarmen oberen Teil der →Dichtekurve. Genau die entgegengesetzte Tendenz mit steiler werdendem Kurvenverlauf und dem Risiko ausgebrannter Lichter zeigen Rodinal und HC-110 (≈Ilfotec HC).

Besonders Experimentierfreudige können Ihren Filmentwickler natürlich auch aus Rohchemikalien selbst anmischen. Im Trend liegen hier das übel riechende Caffenol, dessen Zutaten einfach zu besorgen sind, oder ein Pyro-Entwickler (Achtung: giftig!). Ich selbst würde hier eher zu einem gut haltbaren und nasen- und umweltfreundlicheren FX-55 tendieren, ein im Ergebnis mit Xtol vergleichbarer Ansatz von Geoffrey Crawley (Youtube-Video dazu unter Pictorial Planet). Mangels eigener Erfahrungen möchte ich dieses Thema hier nicht weiter ausführen.

Für Fotografen mit größerem Filmdurchsatz (und nur für solche) gibt es noch die Möglichkeit, Xtol unverdünnt zu verwenden und die Arbeitslösung zu regenerieren. Auch das Xtol-Datenblatt enthält ein Kapitel dazu. Kaum ein anderer Entwickler ist dermaßen vielseitig und universell in seiner Anwendung. Viele SW-Fans im amerikanischen photrio-Forum schwärmen vor allem von der Negativqualität mit diesem Xtol-R (“replenished”). Selbst habe ich das noch nicht versucht, daher zitiere ich mehr oder weniger:

- Aus dem 5-Liter-Ansatz werden z.B. 2 Liter Stammlösung in eine eigene Flasche gefüllt und die Filme stets mit dieser unverdünnten Xtol-Arbeitslösung entwickelt. Bis diese anfänglich frischen 2 Liter einen stabilen Regenerations-Zustand erreicht haben, muss man die Entwicklungszeit schrittweise erhöhen. Die Entwicklungszeit für Xtol-R beträgt lt. Datenblatt das 1,22-fache der Zeitempfehlung für unverdünnte, frische Stammlösung.

- Kodak empfiehlt, dass man je entwickeltem Film 70±10 ml Regenerator (= Xtol-Stammlösung) aus dem Vorrat in die Arbeitslösungsflasche gibt, während der Film in der Dose entwickelt wird. Nach Beendigung der Entwicklung wird der zuletzt verwendete Entwickler zurück in die Flasche mit der Arbeitslösung gegossen. Wenn man den gesamten Entwickler in die Flasche zurück gießt, würde sie überlaufen; der Überschuss kommt in den Gully. Das Regenerator-Volumen kann man z.B. auf 80 ml erhöhen, wenn die an der Schattenzeichnung erkennbare Aktivität mit der Zeit nachlässt. Kodak empfiehlt, die niedrigste Nachfüllrate zu verwenden, bei der der Prozess noch unter Kontrolle ist.

- Theoretisch kann das ewig so weitergehen. Sinnvoll ist das jedoch nur, wenn ein minimaler Umsatz von 2 bis 3 Filmen je Woche vorliegt.

Meine obige Gruppeneinteilung der Entwickler mag der Eine oder Andere anzweifeln. Die Grenzen sind schwimmend und ich werde mich hüten, alle genannten Entwickler selbst auszutesten. Was Sie hier lesen, ist teilweise also eine Zusammenfassung dessen, „was man so hört“ und was die Fachliteratur dazu sagt. Erschwerend kommt noch dazu, dass bei Weitem nicht alle chemischen Abläufe bei der Entwicklung wissenschaftlich erklärbar sind, wie etwa die Wechselwirkungen mit der Gelatine, in die die lichtempfindlichen Kristalle eingebettet sind. Es kann daher auch keinen veganen Film geben! Das Ganze hat immer noch so einen Hauch von mittelalterlicher Alchemie.

Tatsache ist, dass entgegen allen Werbeaussagen die Eigenschaften eines Negatives in Sachen Feinkorn und Schärfe überwiegend durch den Film selbst definiert werden. Der Einfluss des Entwicklers auf diese beiden Kenngrößen wird oft arg überschätzt. Um die Unterschiede im Ergebnis erkennen zu können, muss man Vergleichsaufnahmen mit geschultem Auge und genau ansehen. Wenn man jetzt nicht gerade Rodinal mit A49 vergleicht, kommt das meiste, was man an Unterschieden zu erkennen glaubt, aus dem Bereich der Esoterik. Was bleibt, ist vor allem die unterschiedliche Ausnutzung der Filmempfindlichkeit.

Meine Empfehlung lautet für Anfänger und Wiedereinsteiger (Könner machen das ohnehin):

Am besten fährt man zunächst mit einem überall erhältlichen und bewährten Universalentwickler, der sich mit allen Filmen bestens verträgt.

Xtol oder Adox XT-3 als 1+1 Einmalentwickler ist klar mein(!) Favorit, weil er wenig kostet, sich mit allen modernen Filmen verträgt,

in jeder Hinsicht ein etwas besseres Ergebnis bringt als Kodak D-76 oder Ilford ID11 und

letztendlich (weil Hydrochinon-frei)

weniger ungesund ist. Meine persönliche Meinung, anders ausgedrückt:

Es gibt heute, außer weil man’s immer schon gemacht hat, keinen Grund mehr,

D-76 oder ID11 anzurühren. Damit die angesetzten Stammlösungen solcher Pulverentwickler auch

noch lange halten, finden Sie hier Tipps zum →Ansatz von Pulverentwicklern.

Man liest überall von der geringen →Haltbarkeit von Xtol, doch das ist eindeutig ein Gerücht!

Wer lieber Flüssigkonzentrate verwendet, sollte als Universalentwickler folgende ausprobieren:

Adox FX-39 II (= verbesserte Variante des alten Neofin rot) oder HC-110

(≈ Ilfotec-HC oder für kleineren Durchsatz Ilfotec-LC).

Diese sind beide nicht gerade Feinkorn-Spezialisten, und bringen tendenziell gegensätzliche Ergebnisse:

FX-39 leicht ausgleichend, HC-110 leicht aufsteilend.

Mit dem neuen, gut haltbaren „efd“ Eco Film Developer scheint Wolfgang Moersch

der Spagat zwischen feinem Korn und hoher Schärfe bestmöglich gelungen zu sein.

Dieser Entwickler funktioniert leider nicht mehr so gut bei hochempfindlichen Filmen.

Unter Kennern nicht unbekannt als gut haltbares und scharf arbeitendes Flüssig-Konzentrat

ist der SW-Entwickler von Klaus Wehner, jetzt als „JOBO alpha“ endlich offiziell im Vertrieb.

Offensichtlich hat man bei Entwicklern eine überwältigende Auswahl. Trotzdem empfehle ich für Anfänger die Einschränkung z.B. auf 2 Markenfilme (100er im Sommer, 400er in der dunklen Jahreszeit) und nur 1 (in Worten: einen) Universal-Entwickler. Entwickelt wird immer unter konstanter Einhaltung von Verdünnungsgrad, →Temperatur und →Kipprhythmus. Damit muss man zunächst seine eigenen Prozesse optimieren. Erst wenn man das nach einigen -zig Filmen geschafft hat und weiß, was man anstrebt, kann ein gezielter Wechsel des Entwicklers vielleicht eine kleine(!) Veränderung bringen.

Wovor ich warnen möchte: Wenn man die Diskussionen in den Fotolabor-Foren einige Jahre mitverfolgt hat, kann man vor allem bei den Filmentwicklern deutlich auszumachende Modetrends feststellen. Trendsetter waren im Laufe der letzten Jahre A49, HRX oder Diafine. Mein Appell lautet, nicht schwach zu werden und auf der ewigen Suche nach dem Wunderentwickler in langwierigen Vergleichstests alles durchzuprobieren. Die besten Ergebnisse wird man immer noch mit dem Entwickler zustande bringen, mit dem man langfristig die meisten eigenen Erfahrungen gesammelt hat. Der beste Beweis für diese zum Erfolg führende Einstellung: Die Opas unter den SW-Fotografen schwören seit jeher auf die alten Bestseller D-76 (seit 1927) oder Rodinal (seit 1891), je nachdem ob sie Kodak- oder Agfa-Anhänger waren. Sie sind durch nichts von dieser Meinung abzubringen, was auch seine Berechtigung hat. Alles was Sie hier über SW-Entwickler lesen, gilt also eher für Anfänger und Wiedereinsteiger, die auf diesen Seiten hoffentlich sinnvolle und auch aktuelle Ratschläge finden.

Zur Info für Xtol-Fans: Für meine Xtol-Empfehlung war seit Anfang 2021 Zurückhaltung

angebracht. Eastman Kodak stellt wohl seit 1994 (Abspaltung von Eastman Chemicals) keine SW-Chemie mehr selbst her

und hat deren Vertrieb nach der Insolvenz 2013 unter der Marke “Kodak Alaris” an einen britischen Pensionsfonds ausgegliedert.

Hergestellt wurde jahrelang in Deutschland bis zur ersten Insolvenz von Tetenal 2019.

Daraufhin wurde die Produktion wohl irgendwohin in die USA verlegt. Dann kam die Corona-Pandemie.

Dann hat Kodak das gesamte SW-Chemie-Geschäft an Sino Promise (Hongkong) abgetreten.

Dann kamen die Probleme der weltweiten Lieferketten.

Wie und ob es nach mehreren miserabel kommunizierten Rückrufaktionen dauerhaft weiter gehen würde, wusste lange keiner.

Man konnte zwar eine eMail hinschicken, aber Reaktion kam keine. Ich warte vergeblich auf eine versprochene Xtol-Ersatzlieferung.

Probleme mit verfärbten Pulveransätzen, die schlecht oder gar nicht entwickelt haben, gab es auch bei Dektol und D-76.

Sogar die Kodak-Fans im amerikanischen photrio-Forum

fühlten sich vom „Gelben Riesen“, der nur noch ein Torso ist, angepisst.

Glücklicherweise gibt es für alles weitgehend identische, wenn nicht bessere Konkurrenzprodukte:

Adox XT-3 statt Xtol,

Ilfotec-HC statt des neu-formulierten HC-110 (lt. Troop/Anchell Film Developing Cookbook

seit 2019 mit verschlechterter Haltbarkeit),

ID11 oder Adox-D76 statt D-76, irgendein Papierentwickler statt Dektol, und auch Fixierer ist durch beliebige Marken ersetzbar.

Anfang 2022 hat sich die Liefersituation kurzfristig beruhigt und die Kodak SW-Chemie war wieder vertrauenswürdig.

Auf den Xtol-Tüten stand jetzt "Made in Germany for Sino Promise", d.h. Tetenal hat die alten Geschäfte wieder aufgenommen.

Stand April '23: Tetenal ist wieder insolvent, auch wenn deren Website das verschweigt.

Chemie der Marke Tetenal gibt es also nicht mehr, was vor allem Diafilm-Freunde vermissen werden.

Der bisherige Hersteller der SW-Chemie von Ilford und Kodak fällt damit ebenfalls aus.

Kodak Alaris steht zum Verkauf und Sino-Promise hat den Verkauf sämtlicher Kodak Fotochemikalien eingestellt.

(Quelle: Mirko/Adox).

Trauriges Fazit: Fotochemie von Kodak gibt es vorübergehend (oder endgültig?) nicht mehr.

Filme der Marke Kodak werden dagegen unverändert von Eastman Kodak in USA hergestellt.

Welcher Schwarzweißfilm ist der beste?

Ich empfehle Ilford, weil es diese Filme seit Jahrzehnten in anerkannt hoher Qualität zu kaufen gibt. Der Qualitätsstandard dieser traditionsreichen Marke ist über alle Zweifel erhaben, und die Filme haben keine Zickigkeiten, die einen Anfänger verwirren könnten. Alle diese Vorzüge gelten auch für SW-Filme von Kodak oder Fuji, die leider extrem teuer geworden sind. Mein Preis-Leistungs-Tipp wäre Kentmere als Billigmarke aus dem Hause Harman/Ilford. Kentmere-Filme erfüllen mit nur leichten Abstrichen beim Lichthofschutz alle Anforderungen an einen modernen Schwarzweißfilm.

Dann gibt es noch die tschechischen Foma-Filme. Diese erreichen grundsätzlich nicht die angegebene Nennempfindlichkeit, sind grobkörniger und die Gelatineschicht ist weniger gehärtet, also empfindlicher gegen Kratzer. Wegen zunehmend schlechter (oder gar keiner?) Qualitätskontrolle muss man mit diversen Mängeln rechnen (Kratzer, Fehler in der Emulsion, ...), so dass derzeit davon abzuraten ist.

Noch zwei möglicherweise gute Nachrichten:

1. Shanghai hat mit ORWO-Unterstützung oder möglicherweise sogar original Filmotec Emulsion die Produktion des GP3 wieder aufgenommen.

Dort kann man sogar 220-er Rollfilme

oder 127-er für die Baby-Rollei bestellen! Bis diese Filme bei uns erhältlich sein werden, kann es noch dauern,

und es ist abzuwarten, ob sie die hier gewohnten Qualitätsstandards erfüllen können.

Leider hat man nicht nur bei Foma, sondern auch bei 120-er Shanghai wiederholt von Qualitätsproblemen gehört,

womit aber in Einzelfällen auch schon Eastman Kodak (im Negativ sichtbare Nummerierung des Rückpapiers), Ilford

und Bergger (Fleckenmuster, Marmorierung auf dem Negativ) zu kämpfen hatten.

Probleme macht wohl nicht der Film selbst, sondern das Rückpapier und die Konfektionierung.

Früher, als alles noch besser war 😃, haben die Filmhersteller die Lieferanten ihres

Rückpapiers eben sorgfältig ausgewählt und überwacht.

Heute ist das nur noch ein Nischenprodukt und vieles muss einfach irgendwo zugekauft werden.

2. Auch Ferrania in Italien scheint zumindest wieder mit der kontinuierlichen Herstellung von SW-Filmen angefangen zu haben.

Der P30 (nominell 80 ISO) als Neuauflage eines Uraltfilms ist scharf und feinkörnig, erscheint mir(!) jedoch wenig interessant.

Es gibt aber bereits einen P33 mit 160 ISO, und ein P36 mit 320 ISO ist angekündigt.

Vom ursprünglich angekündigten Farbdiafilm hört man dagegen gar nichts mehr.

In den Jahren nach der Agfa-Pleite waren die original APX-Restbestände (mit der roten Raute auf der Schachtel) ein qualitativ hochwertiges Schnäppchen. Mittlerweile werden unter der Marke Agfaphoto mit rotem Punkt als Markenlogo Filme verhökert, die mit Agfa überhaupt nichts zu tun haben. Achtung: Was man früher unter dem Namen Agfa kaufen konnte, ist seit 2005 definitiv Geschichte. AgfaPhoto ist genauso wie Lomography oder Rollei lediglich eine Handelsmarke ohne eigene Filmfertigung. Was unter diesen Namen umgelabelt und verkauft wird, kann sich ständig ändern. Ein offenes Geheimnis: Derzeit ist in den APX-Schachteln englischer Kentmere-Film drin. Da gibt’s also gerade nichts zu meckern.

Leider verlockt der derzeitige Analog-Boom etliche Firmen dazu, altbekannte Filme unter wohlklingenden Markennamen und in Verpackungen mit nettem Design zu einem Vielfachen des Preises anzubieten, den man für einen deutlich besseren, frisch hergestellten Markenfilm bezahlen müsste. Vorsicht, fallen Sie bitte nicht auf jeden billigen Werbe-Trick herein: Genauso wie es keinen Wunderentwickler gibt, gibt es erst recht keinen Wunderfilm. Manchmal steckt ganz normaler billiger Foma-Film drin (oder einer von noch weiter östlich). Oft wird auch Industrieware, die sonst nicht im Einzelhandel erhältlich ist, irgendwo im Auftrag konfektioniert, wie z.B. niedrigempfindliche Dokumentenfilme, infrarotempfindliche Überwachungsfilme oder kontrastreich abbildende Luftbildfilme. Diese Filme, meist aus dem für gewerbliche Großkunden noch(?) produzierenden Agfa-Gevaert-Werk in Belgien, sind natürlich in ihren Eigenschaften für einen sehr speziellen Anwendungszweck optimiert und daher für allgemeine Fotografie nur eingeschränkt verwendbar. Das gilt auch für die orthochromatischen (d.h. rot-unempfindlichen) Filme, die man als Planfilm bei Rotlicht in der Schale entwickeln kann. Solche Spezialitäten sind nur etwas für Experimentierfreudige. Bessere Bilder macht man damit sicher nicht. Für Anfänger und Gelegenheitsknipser ist eine Einarbeitung auf solch eine Filmsorte auf keinen Fall sinnvoll. Da für diese Kleinserien teilweise auch in Handarbeit konfektioniert wird, kann es Qualitätsprobleme geben, was in Internet-Foren immer wieder kritisiert wird (z.B. falsche DX-Codierung bei Kleinbildpatronen, ungleichmäßig angeklebter Filmanfang oder fehlende Klebelaschen bei Rollfilmen). Das Ganze belegt aber sehr positiv, dass der Schwarzweiß-Markt äußerst lebendig ist und auch heute noch eine große Vielfalt an technischen Möglichkeiten bietet.

Konventionelle Filme oder Flachkristallfilme?

Bei der Schwarzweißfilmtechnologie wird unterschieden zwischen konventionellen Filmen mit kubischen Kristallen und (schon seit 1986) Filmen in „neuer“ Technologie mit Flachkristallen. Zu den letzteren gehören eindeutig Kodak Tmax und Ilford Delta. Bei Fomapan 200 und Fuji Acros ist eine solche Zuordnung nicht eindeutig. Ob man „alt“ oder „neu“ wählt, ist Geschmackssache. Neu heißt hier nicht unbedingt besser. Die Filmhersteller haben diese Flachkristall-Technologie vor allem entwickelt, um den Silbergehalt und damit die Kosten für die Massenproduktion an Farbfilmen zu minimieren. Weil das dort gut funktioniert hat, wurde diese Technologie dann auch auf einige SW-Filme übertragen. Generell gilt, dass die Flachkristallfilme etwas feinkörniger sind, dafür aber im Ruf stehen, exakter belichtet und verarbeitet werden zu müssen. Dieses Gerücht schreibt seit Jahrzehnten Einer vom Anderen ab, aber dadurch wird es leider nicht wahrer. Bei mir sind die Filme alle noch was geworden. Es gibt keinen Grund, bei konventionellen Filmen weniger exakt zu arbeiten. Zu beachten ist lediglich, dass Flachkristallfilme →länger fixiert werden müssen, und dass dabei das Fixierbad auch noch schneller erschöpft ist. Dafür wird man belohnt mit feinem Korn und einer langen geraden Kennlinie, die sehr tolerant gegenüber Überbelichtung ist und daher eben die Spitzlichter nicht automatisch ausgleicht. Weil man bei üblichen Abzügen noch überhaupt kein Korn erkennen kann, wird den Flachkristallfilmen oft ein technischer Look vorgeworfen, d.h. die Bilder sehen aus wie Digitalbilder, bei denen man die Farbsättigung herausgenommen hat. Die Anhänger der „alten“ Technologie heben immer hervor, dass ihnen dort die Grauwertumsetzung besser zusagt, was ich nicht nachvollziehen kann. Eine gerade erkennbare Körnigkeit ist dagegen ein gewolltes Gestaltungsmittel, das mit den konventionellen Filmen besser gelingt.

„Unechte“ SW-Filme

Neben den echten Schwarzweißfilmen gibt es auch noch einen Film, der für den standardisierten C41-Farbnegativprozess vorgesehen ist: Ilford XP2 Super mit einer Nennempfindlichkeit von 400 ISO. Beim C41-Entwicklungsprozess wird das ursprünglich vorhandene Silberkorn vollständig entfernt und durch Farbstoffwölkchen ersetzt. Die XP2-Negative sehen aus wie gewöhnliche SW-Negative, d.h. farbneutral ohne die bei Farbnegativen übliche Orangemaske. Den XP2 kann man problemlos im nächsten Minilab oder Drogeriemarkt entwickeln lassen, Vergrößerungen macht man dagegen besser zu Hause auf gewöhnliches SW-Papier. Die Vorteile dieses „unechten“ Schwarzweißfilms sind die gute Eignung zum Scannen mit automatischer Staubentfernung und der C41-typische sehr große Belichtungsspielraum. Selbst wenn man die Belichtung immer nur schätzt, kann man kaum etwas falsch machen. Dieser Schwarzweißfilm ist auch eine Top-Empfehlung für alle, die keine Lust haben, ihre Filme selbst zu entwickeln. Da aber die Filmentwicklung und die Steuerbarkeit dieses Prozesses ein wichtiger Teil meines Fotolabor-Hobbys ist, ist meine persönliche Meinung: Nur für Sonderzwecke, wenn’s mal sein muss!

Eine Verarbeitung des XP2 in normaler SW-Chemie ist im Prinzip möglich, bringt aber schlechtere Ergebnisse und hat nicht die typischen Vorzüge des C41-Prozesses.

Der Konkurrenzfilm von Kodak hieß BW400CN und wurde bis August 2014 hergestellt. Zu exotischen Preisen werden immer noch gelegentlich Restexemplare angeboten. (Noch früher gab es solche Filme auch von Agfa, Fuji und Konica.) Der BW400CN wies die von Farbnegativfilmen gewohnte Orangefärbung auf und wurde idealerweise im Großlabor auf Colorpapier vergrößert. Für bessere Qualität war die bevorzugte Arbeitsweise mit diesem Film die hybride Verarbeitung, d.h. einscannen und digital weiterverarbeiten. Da konnte man natürlich auch gleich einen deutlich billigeren Standard-Farbnegativfilm nehmen und digital die Farbsättigung herausnehmen. Daher habe ich diesen Film schon immer für überflüssig gehalten.

Meine Empfehlungen für Anfänger

Nischenprodukte und die von Umverpackern möchte ich hier bewusst ausschließen. Ich beschränke mich in meinen Empfehlungen auf traditionelle Markenhersteller, deren Filme weitgehend konstant im einschlägigen →Versandhandel verfügbar sind. Für 135er Kleinbildfilm bleiben noch reichlich Empfehlungen in der engeren Auswahl. Bei 120er Rollfilm oder gar Großformat wird die Auswahl etwas kleiner. Für alle genannten Filme gilt außerdem, dass die aufgedruckte Nennempfindlichkeit nur mit Entwicklern erreicht wird, die die Empfindlichkeit gut ausnutzen, und auch nur dann, wenn man die Filme auf einen hohen Kontrast für reine Mischbox-Vergrößerer entwickelt. Es gilt also mein immer wieder genannter Tipp, bei unbekannten Film-Entwickler-Kombinationen mit einer Blende Überbelichtung zu beginnen und sich von dieser Seite her an das Optimum heranzutasten.

- unter 100 ISO: Ilford PanF Plus

Dieser Film der 25-50 ISO-Klasse ist fast ein „normaler“, klassischer SW-Film mit feinem Korn, aber nicht unbedingt schärfer. Für optimale Schärfe empfehle ich Delta 100 oder Acros mit Schärfe-betonendem Entwickler. Mit einem solchen Entwickler landet der PanF bei max. 20 ISO, d.h. er ist zumindest bei Mittelformat nur mit Stativ verwendbar. Die etwas eigenwilligen, noch feinkörnigeren Dokumentenfilme spare ich aus meinen Empfehlungen bewusst aus. - 100-ISO-Klasse: Ilford FP4 Plus, Ilford Delta 100, Kodak Tmax 100 (TMX), Kentmere 100, Fuji Acros II (made in England), Ferrania P33

- 400-ISO-Klasse: Ilford HP5 Plus, Ilford Delta 400, Kodak TriX (400TX), Kodak Tmax 400 (TMY), Kentmere 400

Filme der 100-er Klasse sind super bei gutem Licht im Sommer, bei statischen Motiven und Objektiven mit Bildstabilisator auch ganzjährig. In der dunklen Jahreszeit (Nov. bis Febr.) oder bei Innenaufnahmen ohne Blitz ist meist die 400-er Klasse vorzuziehen. Nach einer bewährten Regel, dass es nichts umsonst gibt, ist das Filmkorn bei den 400-ern gröber, was auch seinen Reiz haben kann. Filme mit Schachtelaufdruck 3200 haben eine Normempfindlichkeit von maximal ISO 1000/31° und können bis zur aufgedruckten Empfindlichkeit gepusht werden (siehe →Pushpfusch). Das sind Spezialfilme und daher für allgemeine Fotografie eher ungeeignet. Am anderen Ende der ISO-Skala kann man mit dem Ilford PanF so ein bisschen Mittelformatqualität auf KB-Film haben.

Neuerdings bieten einige Händler auch hierzulande wieder die alte PAN-Serie von Ilford an (PAN-100, PAN-400), preislich angesiedelt zwischen Kentmere und FP4/HP5-Plus. Ich denke, mit diesen Filmen kann man auch nichts falsch machen. Wo die Qualitätsunterschiede jetzt genau liegen, darüber schweigt sich Ilford aus. Die Top-Qualität steckt sicher in den Delta- und Plus-Filmen.

Dann gibt es als Besonderheit mit S-förmig gekrümmten Kennlinien noch den Ferrania P30 mit einer Nennempfindlichkeit von 80 ISO und den Adox CHS 100 II. Beides sind Neuauflagen alter Filme aus den 50er-60er Jahren und haben für meinen Geschmack eine zu deutliche Ausgleichswirkung bei hohen Motivkontrasten bereits eingebaut. Daher wollen sie gut eingetestet und genau belichtet werden. Sie sind daher keine problemlosen Knips-Filme für Anfänger. Auch sollte man sie auf keinen Fall noch zusätzlich mit →ausgleichenden Entwicklern kombinieren.

Die Markenhersteller bieten reichlich Vielfalt, und das Risiko, dass sie aus dem Filmmarkt aussteigen, ist wieder gesunken. Es gibt daher keinen Grund, auf exotische Randprodukte unter irgendwelchen Handelsmarken auszuweichen. Diese gibt es in kaum mehr überschaubarer Menge und mit oft dubiosem Ursprung, d.h. für Anfänger empfehle ich: Finger weg!

Die Technologie der Filmherstellung ist alles andere als trivial. Nach meinem Kenntnisstand gibt es in Europa derzeit nur wenige Firmen, die das beherrschen: Neben Harman(GB) sind da noch Adox(DE/CH), Foma(CZ) und Ferrania(IT). Bei Agfa Gevaert(BE) ist unklar, ob noch aktuell produziert wird oder ob nur noch Lagerbestände unter den Marken Rollei oder Adox abverkauft werden. Wenn alle Stricke reissen, gibt es (wahrscheinlich mit Qualitätsabstrichen) noch Svema/Astrum (Ukraine) und Tasma (Russland). Filmotec (ehemals ORWO) und Bergger beschränkten sich auf Emulsionsentwicklung und hatten keine eigenen Fertigungsanlagen. Gefertigt wurden deren Filme wahrscheinlich zuletzt von Innoviscoat. Filmotec und Innoviscoat haben im Februar 2022 Insolvenz angemeldet. Alle weiteren Infos aus dieser Ecke sind (vorsichtig ausgedrückt) dubios. Als flexibler Nischenfüller hat sich Adox alias Fotoimpex bewährt, die vor allem Lücken im Chemie-Angebot geschlossen haben. Es gibt berechtigte Hoffnung, dass die verbleibenden Anbieter eine stabile Zukunft haben werden. Was die Verfügbarkeit von SW-Film betrifft, ist mir also noch lange nicht bange. Es gibt ja auch noch Hersteller außerhalb Europas (Kodak, Shanghai)!

Lohnt sich SW-Film als Meterware?

Kurze Antwort, meiner Meinung nach: Nein!

Längere Antwort: Die Preise für 30,5m-Spulen (100 ft) sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Beim Film selbst bleibt nicht viel Ersparnis, und diese wird mit den anfallenden Nebenkosten endgültig aufgezehrt. Man braucht nämlich auch ein Tageslicht-Umspulgerät und spezielle Leerpatronen, die sich öffnen und wieder verschließen lassen und noch lichtdicht sind. Wenn man das alles hat, braucht man noch Zeit, um stumpfsinnig die Meterware in Patronen umzuspulen und mit der Schere die übliche Zunge anzuschneiden. Also mir macht das keinen Spaß. Dazu hatte ich mit Kunststoff-Patronen und deren sehr stramm sitzenden Filzlippen immer wieder Probleme mit nicht konstanten Bildabständen und noch lauter als sonst jaulenden Windern. Daher habe ich für mich beschlossen, keine Meterware mehr zu verwenden.

Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den man bei Meterware beachten sollte und der wichtiger ist, als jede Kostenüberlegung. Bei jeder Befüllung einer Patrone geht der Film 4x durch die Filzlippen am Patronenmaul, bis er endlich zur Entwicklung in die Spirale eingeschoben wird. Auch kleinste, mit bloßem Auge unsichtbare Staubkörnchen erhöhen mit jeder Wiederverwendung einer Patrone kontinuierlich das Risiko, dass die Filme verkratzt werden. Endgültig zweifelhaft sind Filmlader mit eingebauter Filzlippe, in der sich irgendwann todsicher ein hartes Staubkörnchen festsetzt. Der ohnehin geringe finanzielle Vorteil ist dann futsch und man hat wertvolle, nicht wiederholbare Negative für die Tonne.

Interessant wird Meterware möglicherweise, wenn man sehr günstig an 35mm-Kinofilm wie etwa Filmotec Orwo UN54/N75 oder Eastman Double-X auf 400 oder 1000 ft-Rollen rankommt. Zusätzlich braucht man dafür noch Wickelkerne für die 100 ft Tageslicht-Umspulgeräte und muss das in absoluter Dunkelheit umfummeln ohne Fingerabdrücke auf dem Film und ohne dass ein Wickel runterfällt und durch die Dunkelkammer kullert.

Natürlich gibt es immer wieder Fälle, in denen die fertig konfektionierten 36er

Kleinbildfilme für den vorgesehenen Zweck nicht optimal sind. Oft möchte man einfach

nur einen teilbelichteten Film möglichst schnell entwickeln, ohne den Rest

komplett zu verschwenden. Für selbst umgespulte Meterware gibt es folgende naheliegende Alternativen:

a) Einfach die Restbilder auf dem Film als →Testaufnahmen

verknipsen und damit überprüfen, ob die eigenen Prozesse noch das gewünschte Ergebnis bringen. In jedem professionellen

Fotolabor sind solche Tests eine selbstverständliche, regelmäßige Routine.

b) Einen nur teilweise verknipsten Film einfach zurückspulen und eben nur den belichteten Abschnitt entwickeln!

Das geht super-einfach, wie nachfolgend beschrieben.

Entwickeln teilbelichteter Filme

Wenn man nicht gerade ein →einfaches EOS-Modell hat, das den Film beginnend bei Bild 36 rückwärts belichtet, empfehle ich folgendes Vorgehen:

- Film nach X Aufnahmen wie gewöhnlich zurückspulen und die Zahl X irgendwo notieren.

[Wenn man eine Kamera hat, die den Film beim motorischen Zurückspulen unweigerlich ganz in die Patrone einzieht, muss man zunächst die Filmzunge mit einem sogenannten Filmrückholer wieder herauszaubern. Eine Alternative bei solchen Kameras ist, ohne vorheriges Zurückspulen in der Dunkelkammer die Rückwand zu öffnen und den Film mit der Schere abzuschneiden. Weil das gut ausgeprägten Tastsinn und Feinmotorik erfordert, ist das nicht ohne Risiko für den Restfilm, den Schlitzverschluss und die gesamte Kamera.] - Filmzunge auf 76 mm Länge abschneiden, wie man das vor der Entwicklung eben so macht.

- In der Dunkelkammer an Tisch oder Regalbrett eine im Dunkeln tastbare Markierung für die Filmlänge L anbringen, bei der dann abgeschnitten wird. Es gilt L=(X+3)×38mm.

- Am Rest des Films mit der Schere wieder den üblichen Filmanfang zurechtschneiden. Dieser Rest ist anschließend gut für Y weitere Aufnahmen. Es gilt Y=32−X. Man verliert dabei also eine Filmlänge für insgesamt 5 von 37 Aufnahmen. Mit diesem Vorgehen hat man ausreichend Überlappungsreserve, die alle Toleranzen des Filmtransports abdeckt.

Einen kurzen Testfilm belichte ich z.B. vorzugsweise mit 8 Aufnahmen. Der Rest ist nach obiger Rechnung gut für 24 Aufnahmen, die ich zum Abheften ohne weiteren Verschnitt passend in 6er-Streifen aufteile.

Zum Nachrechnen: Ein 36er-Film ist ab Patronenmaul bis Zungenspitze nach ISO 1007 mindestens 1602 mm lang, was normalerweise 37 Aufnahmen erlaubt. Die oben beschriebene Vorgehensweise sollte bei den meisten SLRs mit manuellem Filmtransport passen. Kameras mit integriertem Winder, der nach dem Schließen der Rückwand den Film automatisch bis zu Aufnahme 1 transportiert, verschwenden am Filmanfang oft 1 Aufnahme mehr. Das muss man eben einmal ausprobieren. Dann gilt: L=(X+4)×38mm und Y=30-X

Wie kriegt man den Film in diese Mist-Spirale?

Jeder schwört auf seine Filmentwicklungsdose, mit der er Erfahrung hat - egal ob Jobo, Paterson, AP etc. draufsteht. Aber auch fast jeder hat diese schon einmal verflucht. Allgemeine Tipps sind hier schwierig. Es gibt große/kleine Hände, Links-/Rechtshänder etc., jeder hat eine etwas anders ausgeprägte Feinmotorik. Hier gilt einfach üben, üben, üben! Dazu opfert man am besten einen hoffnungslos abgelaufenen Film (so einen hat doch fast jeder?) und versucht es damit fünfmal mit geschlossenen Augen bei Tageslicht. Dann erst riskiert man die Premiere mit dem ersten richtigen Film in der Dunkelkammer. Selbstverständlich ist die Spirale absolut trocken, und die Zunge eines KB-Films wird vorher abgeschnitten. Das Anschrägen der Ecken kann bei KB-Film nicht schaden, halte ich aber nicht für notwendig.

Bei Rollfilm schnipple ich die Ecken nicht ab, weil mir im Dunkeln ein solches Hantieren mit Schere zu fummelig ist.

Das Hin- und Herdrehen mit dem Zeigefinger in der Mulde, wie es die Jobo-Anleitung zeigt, habe ich noch so gut wie nie gebraucht.

Ich schiebe die Filme einfach rein, auch bei Paterson-Spiralen. Damit ich im Dunkeln nicht nach der Schere tasten muss,

reiße ich den Klebestreifen am Filmende mittig durch. D.h. die eine Hälfte klebt am Film, die andere am Rückpapier.

Es hat auch noch immer funktioniert, mithilfe des roten Nippels 2 Rollfilme hintereinander in eine 1500er Jobo-Spirale einzuschieben.

Ich selbst benutze fast ausschließlich die Jobo 1500er-Dosen, weil diese dicht sind und es bei Bedarf die rote Gummikappe als günstiges Ersatzteil gibt (beim Händler Ihrer Wahl danach fragen). Der zweite Grund ist, dass sie mit nur 250ml Entwickler für einen KB-Film auskommen. Das ist nicht Knauserigkeit, denn sparen kann ich anderswo deutlich effektiver. Wichtig ist mir der sparsame Umgang mit Chemie. Die größeren Dosen der Jobo 2500er-Serie erleichtern angeblich das Einspulen, sind aber für Rotation gedacht. Kippentwicklung damit artet in eine Mucki-Übung aus. 2 KB-Filme erfordern zum Kippen eine Füllmenge von 1275ml, was ich nicht für sinnvoll halte. Ein Systemwechsel kommt für mich daher nicht infrage, weil ich mit meinen uralten Jobo-Dosen dank jahrelanger Übung keine Probleme habe. Was oft empfohlen wird, ist eine Kombination aus dichter Paterson-Dose und kompatibler AP-Spirale mit bequemen Anlageflächen zum Einfädeln.

Einige spezielle Tipps habe ich dennoch:

- Kodak-Tmax-Rollfilme haben mich am Anfang zur Verzweiflung gebracht, weil sie dicker und steifer als andere sind und einen deutlicheren Drall nach innen haben. Der Delta 3200 ist ähnlich dick, aber den verwende ich nicht. Von einem alten Profi habe ich mal den Tipp bekommen, die ersten 5 mm des Rollfilms etwas nach außen umzuknicken. Da kann man beherzt mit seinen Schweiß-Fingern drauftappen, die erste Aufnahme kommt erst einige cm später.

- Wegen angeblich besserer Planlage wickeln etliche KB-Kameras den Film mit der Schichtseite nach außen auf. Das erzeugt je nach Verweildauer in der Kamera einen ausgesprochenen Drall nach außen, was das Einschieben in die Spirale arg erschwert. Solche Filme entwickle ich nicht sofort nach dem Zurückspulen, sondern lasse sie mindestens einen Tag liegen. Dann hat sich dieser Eigendrall entspannt, und ich habe die Filme bisher noch immer problemlos in die Spirale eingeschoben. Wer absolut nicht warten will, kann versuchen, solche Filme mit der Emulsion nach außen in die Spirale zu schieben.

- Ein weiterer Tipp, den ich einmal in irgendeinem Forum aufgeschnappt habe: Damit eine einzelne Filmspirale auf der Jobo-Mittelsäule während des Dosen-Kippens nicht nach oben rutschen kann, sollte man die Mittelsäule mit einer zweiten, leeren Jobo-Spirale auffüllen. Alternativ kann man ein in der Länge passendes Plastikrohr über die Mittelsäule setzen. Im Durchmesser für die 1500er Jobo-Dosen genau passend sind die Plastikröhrchen, in denen Vitamin- oder Aspirin-Brausetabletten verkauft werden. Den Original-Jobo-Dosen liegt auch ein Plastik-Clip bei, der bei heftigem Kippen aber nicht zuverlässig hält. Die Paterson-Spiralen sitzen nach meiner Erfahrung deutlich strammer und benötigen keine extra Sicherung.

- In diesem Zusammenhang möglicherweise auch interessant: Bevor ein Kleinbildfilm IN die Spirale kommt, muss er erst mal AUS der Patrone heraus. Etliche Kameras mit motorischer Rückspulung ziehen den Film unweigerlich komplett in die Patrone ein. Zerstörungsfrei kriegt man den Film nur mit einem „Filmrückholer“ wieder heraus. Alternativ kann man in der Dunkelkammer die Patrone mit einem „Filmpatronenöffner“ knacken.

Muss man Film vor dem Entwickeln vorwässern?

Meine generelle Empfehlung ist ganz klar: nicht vorwässern, einfach weil es nichts bringt! Außer der Hersteller eines gaaanz speziellen Films oder Entwicklers schreibt das ausdrücklich vor. Solche Vorschriften kenne ich für Tanol und Pyro-Entwickler oder für den Bergger Panchro 400. Auch Jobo empfiehlt für die SW-Filmentwicklung in seinen Rotationsprozessoren 5 Minuten Vorwässerung. Das erfordert wiederum lt. Jobo eine um 20-30% verlängerte Entwicklungszeit, was die 20-30% Zeitverkürzung bei Rotation gegenüber Kippentwicklung hoffentlich oder vielleicht wieder kompensiert. Aus Sicht von Jobo ist das also eine sinnvolle Empfehlung, damit man überhaupt mit den Angaben der Film-Datenblätter etwas anfangen kann.

Eine Verbesserung des Entwicklungsergebnisses durch Vorwässern gibt es definitiv nicht. Ilford rät sogar eindeutig davon ab und schreibt dazu: “A pre-rinse is not recommended as it can lead to uneven processing”. Ilford versieht seine Filmoberflächen (außer bei PanF) extra mit einer Gleit- und Netzmittelbeschichtung. Diese soll einen möglichst reibungsarmen Filmtransport in der Kamera, ein einfaches Einspulen in die Spirale und später eine möglichst gleichmäßige und schnelle Benetzung durch den Entwickler sicherstellen. Nach einer Vorwässerung hat sich diese Beschichtung natürlich aufgelöst und ist futsch. Nebenwirkungen durch die typische Schaumbildung beim Entwickeln von Ilford-Filmen hatte ich noch nie. Da nicht alle diese Erfahrung bestätigen, scheint es von der Wasserhärte abhängig zu sein, ob sich überhaupt Schaum bildet. Man darf lediglich die Entwicklermenge nicht zu knapp bemessen, d.h. nicht unter der Empfehlung für die verwendete Dose. Natürlich muss auch sichergestellt sein, dass die Spirale durch heftiges Kippen nicht auf der Mittelsäule nach oben rutscht.

Absolut verboten ist eine Vorwässerung natürlich bei Monobad- und Zweibad-Entwicklern. Auch bei der Entwicklung von Farbfilmen kann eine Vorwässerung ausgesprochen schädlich sein, da bei einigen Filmen eingelagerte Chemikalien am Prozess beteiligt sind. Das kann sich in Farbverschiebungen äußern, die sich nur schwer herausfiltern lassen.

Wenn ein Hersteller für sein Produkt eine Sonderbehandlung wie die Vorwässerung empfiehlt, sollte man im Gegenzug außergewöhnlich gute Ergebnisse erwarten können. Weil ich nicht so recht daran glaube, habe ich mir eigene Versuche mit solchem Material bisher erspart. Ansonsten habe ich bei mittlerweile mehr als 1000 Filmen noch nie das Gefühl gehabt, eine Vorwässerung wäre gut gewesen.

In Fotolaborforen kommen meist Anfänger immer wieder damit an z.B. mit der Begründung, der Film würde den Entwickler anschließend besser aufnehmen. Genau das Gegenteil trifft zu, denn nach Jobo-Anleitung erfordert Vorwässerung eine massive Verlängerung der Entwicklungszeit! Oder im alten Schul-Fotolabor hat der Lehrer immer vorgewässert, und man hat das seitdem so beibehalten. Der Entwicklungsprozess wird mit Vorwässern ein anderer sein. Das Ergebnis wird aber nicht besser, je mehr unnötigen Aufwand man dafür treibt. Mit den genannten Ausnahmen gelten alle mir bekannten Entwicklungszeitangaben aus Datenblättern oder diversen anderen Quellen ohne Vorwässerung. Man müsste dafür alles neu eintesten, und das dann immer gleich machen. Nur wozu? Filmentwicklung ist nichts Kreatives, sondern eine eher stupide Tätigkeit. Ein Arbeitsschritt, der eindeutig keinen Vorteil bringt, ist nur Zeitverschwendung.

Sollte man Film nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums noch verwenden?

Diese Frage kann so pauschal nicht beantwortet werden, es kommt drauf an! Da sich jeder Film ein bisschen anders verhält, basieren die folgenden Grundregeln lediglich auf allgemein anerkannten Erfahrungen.

Die Überlagerung eines Schwarzweißfilms äußert sich in abnehmender Filmempfindlichkeit, abnehmendem Kontrast und vor allem einem hohen Grauschleier (der ist aber noch das kleinste Übel). Niedrigempfindliche Filme bis etwa 100 ISO sind in dieser Hinsicht gutmütig. Ich hätte keine Bedenken, bei einem solchen Kleinbildfilm auch ohne Kühlschranklagerung noch 1-2 Jahre draufzulegen, ohne dass Qualitätseinbußen sichtbar werden. Bei längerer Überlagerung gilt als Daumenregel, dass ein Film je 10 Jahre um 1 EV mehr Licht braucht. Höchstempfindliche Filme reagieren dagegen ganz anders und müssen immer möglichst frisch verwendet werden. Selbst Kühlschrank-Lagerung bringt hier nicht viel, weil der Film durch überall vorhandene radioaktive Grundstrahlung belichtet wird. Ein zwei Jahre alter 3200er hatte bei mir einmal gerade noch 400 ISO! Alle Aufnahmen waren unterbelichtet und kontrastarm, der komplette Film war unbrauchbar. Bei eigenen Käufen achte ich seitdem darauf, dass sich bei mir keine Lagerbestände ansammeln. Wegen der Unsicherheiten verwende ich geschenkte, überlagerte Filme allenfalls zur Überprüfung von Kamerafunktionen oder sie werden gleich entsorgt. Für richtige Fotos ist mir das Risiko zu groß. Lediglich für Anfänger sind solche Filme perfekt geeignet, um das →Einspulen in die Spiralen der Entwicklungsdosen zu üben.

Die genannten Alterungseffekte können durch möglichst kühle Lagerung hinausgezögert werden. Bei vertrauenswürdigen Händlern ist davon auszugehen, dass alle Filme bis zur Auslieferung kühl gelagert wurden. Mit Kurzläufern kann man hier also für kurzfristigen Bedarf durchaus den einen oder anderen Schnäppchenkauf riskieren. Kritischer wird es sicher beim Fotoladen um die Ecke. Bei solchen Notkäufen sollte man einen Blick auf das Haltbarkeitsdatum werfen!

Besonders sensibel sind offensichtlich 120er Rollfilme. Neben den bisher genannten Alterungserscheinungen können hier noch weitere Fehler auftreten: kleine Punkte oder Marmorierungen, sowie eine Übertragung des Rückpapier-Aufdrucks auf den Film. Probleme macht hier wohl nicht der Film selbst, sondern das Rückpapier. Nach Untersuchungen von Ilford konnten diese Probleme überwiegend auf zu warme, zu feuchte oder zu lange Lagerung nach Entnahme aus der geschweißten Folienpackung zurückgeführt werden. Daher sollte man solche Rollfilme möglichst bald nach der Belichtung entwickeln.

Fazit: Bei der heutigen Angebotsvielfalt im Versandhandel gibt es keinen Grund für Hamsterkäufe, und es ist sinnlos, Filme langfristig auf Lager zu legen. Mehr als einen Jahresvorrat würde ich mir keinesfalls mehr zulegen, selbst wenn ein Angebot noch so verlockend erscheint. Das gilt besonders für Rollfilme. Und keine Sorge: Schwarzweißfilm wird es noch länger geben, das ist meine feste Überzeugung.

Wie vermeide ich Trockenflecken auf dem Film?

Bei Filmen kommen ins letzte Wässerungswasser ein paar (d.h. je 250ml 3-4) Tropfen oder etwa 0,2ml Netzmittel. Für meine Wasserhärte an der Grenze zwischen mittel und hart ist das ist mit ca. 1:1000 deutlich weniger, als die meisten Anleitungen empfehlen. Bei weichem Leitungswasser sollte auch eine Verdünnung 1:2000 ausreichend sein, und bei kalkfreiem Wasser ist Netzmittel ohnehin überflüssig. Wenn das Netzmittelbad mehr als nur ein bisschen schäumt, war auf jeden Fall zu viel drin. Meine 0,5l-Flasche Netzmittelkonzentrat ist also eine Lebensdauerpackung für einen Hobbyknipser. Zur Dosierung fülle ich dieses Konzentrat um in ein 30ml-Aponorm-Fläschchen mit Tropfpipette aus der Apotheke.

Ein Kleinbildfilm, einfach nass zum Trocknen aufgehängt, wird höchstwahrscheinlich üble Trockenflecken aufweisen, die auf den Kalkgehalt des Leitungswassers zurückzuführen sind. Das Netzmittel sollte die Bildung dieser Trockenflecken verhindern, tut das aber wohl nur bei perfekter und an die Wasserhärte angepasster Dosierung, d.h. äußerst selten. Nimmt man zu viel davon, hat man keine Kalkflecken (nicht abwischbar), sondern ebenso hartnäckige schmierige Netzmittelflecken. Seltsamerweise habe ich auf der matten Schichtseite von Kleinbildfilmen noch niemals irgendwelche Flecken gehabt, nur immer auf der unbeschichteten Filmrückseite. Bei mir hat sich Folgendes bewährt: Wenn die Kleinbildfilme im Bad zum Trocknen hängen, wische ich mit zusammengefaltetem Küchenpapier oder einem weichen, nicht fusselnden Geschirrtuch 1x mit leichtem, sanftem Druck den Wasserfilm von der Rückseite (nur dort!) ab. Die feuchte Emulsionsseite ist extrem empfindlich, also dort mit Finger oder Filmabstreifer wegbleiben.

Viele 120-er Rollfilme oder Planfilme haben keine blanke Fläche des Filmträgers, sondern weisen üblicherweise auch auf der Rückseite eine Gelatine-Beschichtung auf, die wegen des dann symmetrischen Aufbaus das Einrollen während des Trocknens verhindert. Diese sogenannte Anti-Curl-Beschichtung fühlt sich in nassem Zustand leicht klebrig an. Daher hatte ich bei Ilford-Mittelformatfilmen auch ohne dieses Abwischen noch niemals Trockenflecken. Aber auch da gibt es Ausnahmen, z.B. die neuen Kentmere-Rollfilme. Diese werden offensichtlich aus denselben Masterrollen geschnitten wie der KB-Film, trotzdem bleiben sie auch ohne Rückseitenbeschichtung schön flach.

Im Gegensatz zu Tipps, die man anderswo lesen kann, erfolgt das Netzmittelbad bei mir in der offenen Entwicklungsdose. Am Ende werden Dose und Spiralen kurz unter fließendem Wasser abgespült. Auswirkungen von Netzmittelresten auf die nächste Filmentwicklung gibt es daher nicht. Wenn es bei der Kipp-Entwicklung dennoch schäumen sollte, liegt das bei manchen Filmsorten an einer Gleit- und Netzmittelbeschichtung der Filmoberfläche. Aufgefallen ist mir das z.B. bei diversen Harman-Filmen und bei Adox CHS100. Eine solche Beschichtung sorgt für reibungsarmen Filmtransport in der Kamera und nach Eingießen des Entwicklers für eine sofortige gleichmäßige Benetzung der Filmoberfläche. Wenn man die Dosenfüllmenge nicht zu knapp bemisst, stört der entstehende Schaum nicht weiter.

Alternative Methoden:

• Kalkfreies (aber nicht keimfreies) Baumarktwasser, das oft als letztes Spülwasser empfohlen wird,

habe ich wegen des Risikos der Schimmelbildung noch nie verwendet.

Ich habe auch einfach keine Lust, ständig Wasser in Kanistern nach Hause zu schleppen!

• Es gibt auch Fotolaborfreunde, die ihre Filme (natürlich noch in der Spirale)

erfolgreich mit einer dafür angeschafften Salatschleuder trocken schleudern.

• Keine Alternative und bei meiner oben beschriebenen Methode auch völlig unnötig: ein Filmabstreifer.

Am besten wirft man den sofort weg, bevor man mit alten Gummilippen riskiert, seine Filme zu verkratzen!

• Auch keine Alternative: Geschirrspülmittel statt speziellem Netzmittel.

Alle Spülmittel enthalten Gelbildner, Parfüme und Farbstoffe,

die man nach Verdunsten des Wassers nicht auf dem Film haben möchte. Manche Spülmittel enthalten zusätzlich

rückfettende Substanzen zur Hautpflege oder Eiweiß-lösende Enzyme, die die Gelatine angreifen.

Die paar Tropfen Netzmittel kosten je Film ca. 1,2 ct, das ist etwa so viel wie 0,0015 Liter Bier

in meiner Lieblingskneipe. Daran (Netzmittel oder Bier) zu sparen, ist für mich keine Option.

Ich habe den XX-Film auf ISO-yy belichtet. Wie lange muss ich entwickeln?

Fotografie auf Film funktioniert so nicht, und diese Frage kann daher kaum sinnvoll beantwortet werden! Man probiert das vorher an einem Testfilm aus, und dann weiß man, ob und wie so etwas geht. Es gibt keine Alternative zu diesem →Eintesten einer Film-Entwickler-Kombination, und das ist gar nicht so kompliziert! Unter anderem kennt man anschließend die tatsächliche Empfindlichkeit dieser Kombination. Meistens liegt diese Empfindlichkeit unter dem Schachtelaufdruck. Mit anderen Entwicklungszeiten ändert man primär den Kontrast eines Films. Als Nebeneffekt kann sich dadurch auch die nutzbare, tatsächliche Filmempfindlichkeit geringfügig ändern! Für die Qualität eines fertigen Fotos ist der →optimale Kontrast genauso wichtig wie eine →optimale Belichtung! Man kann im Einzelfall natürlich einen Spezialentwickler wählen, der die Empfindlichkeit mehr (z.B. Microphen) oder weniger (z.B. Perceptol) ausnutzt. Meine dringende Empfehlung wäre aber, sich zunächst für einen (1!) Universalentwickler zu entscheiden und damit langfristig Erfahrung zu sammeln.

Wenn die Filme schon mit wichtigen Aufnahmen belichtet sind, kann ich nur noch den Rat geben, zur Schadensbegrenzung mit einem weiteren Film Testreihen aufzunehmen und das nachträglich mit einem gezielt ausgewählten →Entwickler →einzutesten. Danach kennt man die wahre Filmempfindlichkeit und man kann das weitere Vorgehen planen.

Sollte es sich nur um eine geringfügige Fehlbelichtung handeln, kann man das getrost vernachlässigen: ½ Blendenstufe Unterbelichtung und mindestens 1-2 Blendenstufen Überbelichtung vertragen alle modernen Filme bei fast allen Motiven ohne nennenswerte Qualitätseinbußen.

Wenn der Film bereits deutlich falsch belichtet wurde, helfen nur Tricks, mit denen man unter sichtbaren Qualitätseinbußen vielleicht noch etwas retten kann. Bei Unterbelichtung hat man die Möglichkeit der verlängerten →Push-Entwicklung, bei der aber infolge des überhöhten Negativkontrastes die Schatten- und Lichterdetails arg in Mitleidenschaft gezogen werden. Das Gegenteil im Falle einer Überbelichtung nennt man Pull-Entwicklung, die zu flauem Negativkontrast führt.

Angaben in Datenblättern oder Tipps von anderen Fotografen sind übrigens nur bedingt übertragbar und dienen allenfalls als Startwert für die eigenen Entwicklungsversuche. Bei der Recherche nach Entwicklungszeitempfehlungen findet man immer wieder digitaltruth (USA). Weil dort alles nur ungeprüft aus dubiosen Quellen zusammengesammelt wurde, ohne genaue Nennung von →Kipprhythmus und resultierendem Kontrast (→gamma-Wert), ist das Ganze schlichtweg unbrauchbar. Leider geben auch nicht alle Hersteller-Datenblätter bessere Informationen.

Film A ist okay, aber warum hat Film B immer zu wenig Kontrast?

Einfachste Antwort: Bei Film A bleiben! Das lasse ich hier ausnahmsweise nicht gelten, weil man dann nichts dazulernt.

Andere Antwort: Es wird Zeit, sich mit der fundamentalen Grundlage

der Filmentwicklung zu befassen. Diese lautet: Der Filmkontrast hängt ab

von der Entwicklungszeit, der →Entwicklertemperatur, der Agitation

(genauer gesagt: →Kipprhythmus) und der Entwicklungsaktivität der verwendeten Chemie.

Man kann jeden für bildmäßige Fotografie geeigneten Film auf einen gewünschten Kontrast bringen,

wenn man diese vier Größen gezielt steuert. Der Kontrast, messbar an der Steilheit

der Dichtekurve oder dem →gamma-Wert nimmt zu, wenn man

a) länger entwickelt,

b) bei höherer Temperatur entwickelt,

c) die Dose öfter oder heftiger kippt,

d) die Entwickleraktivität erhöht.

Punkte a) bis c) sind eigentlich klar, aber was bedeutet d)?

Die Entwickleraktivität ist primär vorgegeben durch die chemische Zusammensetzung

des Entwicklers, die wir nicht ändern wollen. Wir können jedoch die Aktivität beeinflussen,

indem wir den Entwickler mehr oder weniger verdünnen und zum Ausgleich die Zeit anpassen.

Vor allem die Sparfüchse unter den Anfängern neigen dazu, die Stammlösung im Verhältnis

1+2 oder 1+3 für die Verwendung als Einmalentwickler zu verdünnen.

Man muss eine geänderte Verdünnung eigentlich als einen anderen Entwickler auffassen,

da nicht alle chemischen Bestandteile bei Konzentrationsänderung gleichermaßen ihre Wirkung ändern.

Neben der Entwickleraktivität ändern wir dadurch auch andere Eigenschaften des Entwicklers,

wie Schärfe, Feinkörnigkeit und Empfindlichkeitsausnutzung.

Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass je zu entwickelnder Filmfläche eine

Mindestmenge an Stammlösung verwendet wird.

Wieviel man mindestens braucht, sollte im Datenblatt des Entwicklers zu finden sein.

Wenn wir das alles beachtet haben, kann immer noch passieren, dass mit zunehmender

Entwicklungszeit die Aktivität durch Oxidation des Entwicklers spürbar nachlässt.

Dies ist der Fall z.B. bei A49 1+1 oder Rodinal 1+50. Diese Entwickler sind spätestens nach

20 Minuten bei üblicher Temperatur (20°C) und dem üblichen 30s- oder 60s-Kipprhythmus

mausetot. Eine Zeitverlängerung bringt hier gar nichts mehr, auf keinen Fall einen

höheren Kontrast. Die anfangs gemachte Beobachtung, dass Film B immer zu wenig Kontrast hat,

kann also für solche Konstellationen durchaus zutreffen. Der Film ist da natürlich unschuldig.

Zur Abhilfe kann nur empfohlen werden, den Entwickler zu wechseln, indem man …

… einen ganz anderen Entwickler verwendet (D-76 oder Xtol halten z.B. länger durch) oder

… den bisherigen Entwickler mit verkürzter Entwicklungszeit in höherer Konzentration verwendet.

Weil 20-minütiges Dosenkippen nicht besonders prickelnd ist und einem den Spaß

am Hobby eher verdirbt, ist auch deswegen ein kürzerer Entwicklungsprozess anzustreben.

Was versteht man unter dem gamma-Wert eines Films?

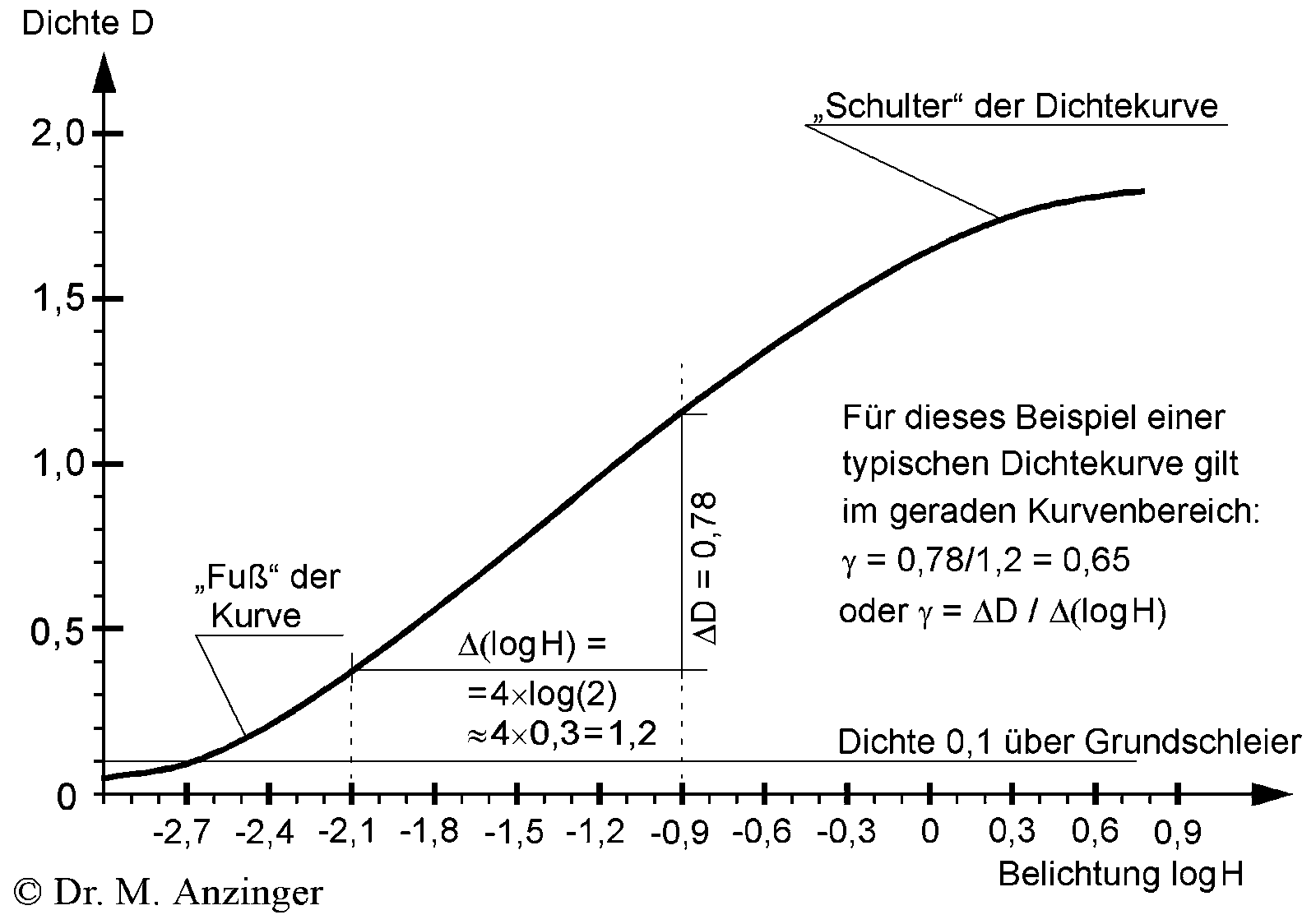

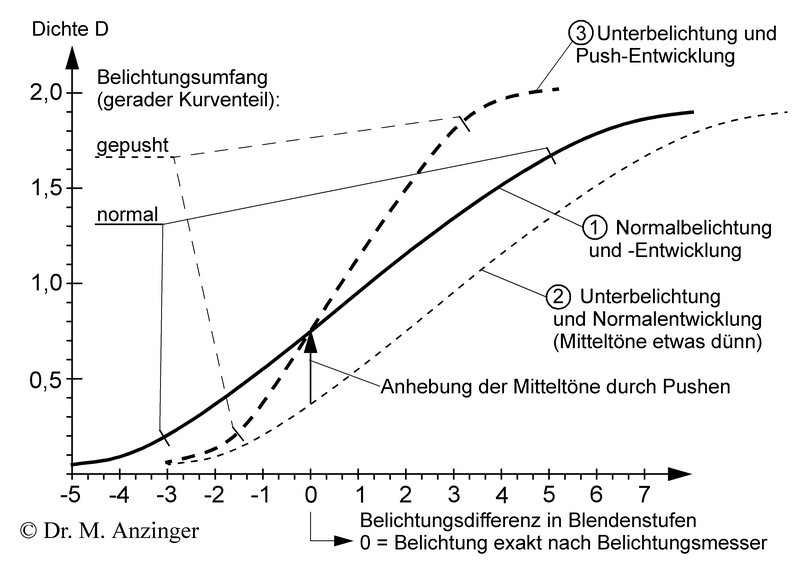

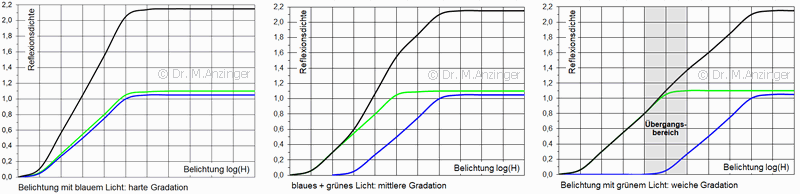

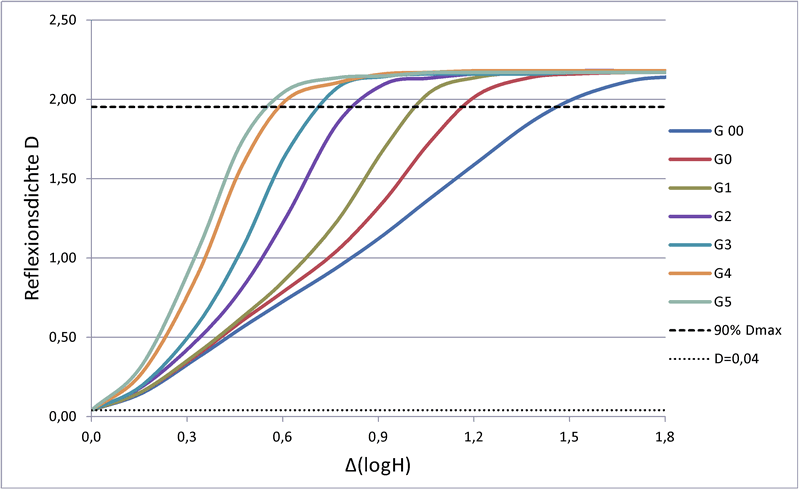

In guten Entwicklungszeittabellen sind Zeit und Filmempfindlichkeit bei einem bestimmten Kipprhythmus und einem bestimmten γ-Wert gegeben (γ = kleiner griechischer Buchstabe gamma). Fehlen diese wichtigen Informationen, ist auch die angegebene Entwicklungszeit wertlos.